為了尋找更好的生活,來自南洋的姐妹們遠渡重洋來到台灣,一如當年我們流離失所的祖先,企盼在此安身立命…

從印尼行說起

2003年十月,我與多位從事外籍配偶組織工作的夥伴,前往印尼,主要是進行跨國婚姻的訪查。為什麼有前仆後繼的印尼女性,願意遠渡重洋嫁給台灣男人?這個現象同時引發台灣與印尼兩國學術研究機構和NGO的好奇。在印尼的緊湊行程中,除了前往拜訪數位嫁到台灣美濃的印尼姐妹娘家外,我們特別安排與印尼大學幾位教授以及印尼當地從事婦女扶助的團體進行座談。

座談會中,一位從事印尼婦女救援工作的男性幹部,一起身就問,「你們台灣的女人到底發生什麼問題?」在場人士皆聞言發笑,但卻也顯示出,人們對近年大量出現的跨國婚姻現象充滿著好奇與不解,即便是移出的母國,透過簡單的調查,也僅能告訴遠道來訪的我們,嫁到台灣的印尼女性多半因為經濟因素。但跨海千里離家的堅強女性,真的只是因為故鄉貧困,就踏上追求新生活的異國之路嗎?

事後我才知道,印尼多數NGO所接觸的服務個案,多半是在台灣被夫家暴力相待或被以結婚名義騙到台灣賣淫的負面案例,造成他們認為跨國婚姻是販賣人口騙徒的幫兇,讓剝削女性的不法行徑,因此找到了很好的掩護。他們認為〝可惡〞的台灣男人﹝不管是想娶妻的新郎或想作生意的仲介業者﹞利用印尼女性懼怕貧窮的弱點,對她們召喚;而NGO正攪盡腦汁,為這樣不平等關係所造成的悲劇,進行善後。

識字班—姐妹會的源頭

回國後,我更密集地往來台北與美濃之間。未來得及將印尼的見聞,轉化為組織工作上的新助力,因為眼前更迫切的是,在我們前往印尼之前,就已籌備長達一年的「南洋台灣姐妹會」(以下簡稱為「姐妹會」﹞正在作最後的聚焦。近百位南北各地的外籍配偶,以美濃為基地,正在為台灣第一個由外籍配偶組成的社團,熱烈地互動和討論。

「姐妹會」的成立得從八年前(1995年)講起,當時第一個為外籍新娘開設的中文識字班在美濃起步,美濃愛鄉協進會和世新大學社發所的夏曉鵑教授是重要推手。夏曉鵑在「資本國際化下的外籍新娘現象」的研究中指出,「語言」及「識字」是她們進入台灣所面臨的最大阻礙。何青蓉教授1進一步地以佛雷樂﹝Freire﹞所指稱的「為世界命名」(naming the world)的解放式教育意涵,來詮釋識字教育對這群新移民的意義。她說識字教育不僅僅傳授基本的、簡單的聽、說、讀、寫的技能,更要提供機會讓她們透過文字的使用,來解讀世界,並建構其生存的意義。

八年之間,美濃識字班成功地提供外籍姐妹們學習中文和互助成長,並且成為台灣各界人士前往「取經」的活教材,促成教育部在2002年開始大量補助中小學校和社團廣設「外籍新娘生活適應輔導班」。

而識字教育之於美濃的姐妹們,如她們與交工樂團合作的「日久他鄉是故鄉」的歌詞中所吟唱的,「姐妹班,識字班,讀書相聯伴;姐妹班,合作班,互信互愛相作伴」2,學習中文和傾訴互助使得姐妹們緊密相連。面對台灣社會不斷建構她們為掏金新娘或降低人口素質的污名,識字班的聚會討論,催化激發了她們的自主意識。在錄製這首歌曲對外發聲的同時,姐妹們也被戲劇和寫作的撫慰力量所吸引,透過創作抒發鄉愁和持家壓力。歌曲、戲劇和寫作的傳遞,卻也意外地使得台灣社會對這群沒有名字的「外籍新娘」有了重新的了解。但這樣的了解,卻多是同情,對弱勢女性的同情。

不需同情只要接納

識字、歌唱或寫作,並非姐妹們實現被平等尊重的保證書。更多的外籍配偶面臨的是血淚交織的現實生活,沒有工作權,被家庭暴力所威脅,對子女教育的徬徨,以及取得身份過程中所遭受的次等待遇。面對政府部門的強勢和社會普遍的負面認識,身為台灣人妻子卻幾乎沒有自主發聲的機會和管道。

面對台灣社會的不友善眼光,從姐妹的文章就能窺出幾許心酸:「對於台灣社會付出如此多,貢獻了子宮、貢獻了勞力、貢獻了青春…我們的心中不禁疑問,台灣人為何一再帶著有色眼鏡來看待我們呢?難道我們不能成為台灣人嗎?」

浪漫的異鄉情懷,在每天真槍實彈的生活裡,逐漸褪色。識字教育的啟蒙,激揚她們對自身權益,工作權、出入境規定、子女教育、婚姻暴力…等切身議題的關懷,姐妹們關心自己也想幫助相同境遇的外籍女性。渴望被台灣家庭和社會接納的心情,不斷地累積,組織互助團體的念頭開始在識字班裡發酵…。但是儘管如此,加在她們身上的家庭重擔,讓她們除了空出時間來識字班上課外,已沒有空餘想像如何和台灣社會正面對話。

在挫折中邁開腳步

直到她們經歷了內政部家暴委員會的挫敗事件,才讓她們思考到成立組織的急切。2002年家暴委員會在處理「外籍配偶家暴專線通譯人員」委託案時,不尊重概念原創者,並且不看重外籍姐妹自主能力的培育,而主動邀請並把業務委託給投入外籍配偶事務時間不長,但「組織完整、專業人士齊備」的另一社團。姐妹們失去準備多時的委託案沮喪難免,但這些有遠渡重洋勇氣追求新生活的女性,很快地就重拾自信。一面回顧已經八歲的識字班,一面憧憬未來邁開腳步。「南洋台灣姐妹會」就在這樣的氣氛下,出現端倪。此刻回想起來,我還挺感謝家暴委員會當時的粗暴作為。

姐妹會的籌備過程,並不如一般社團的「水到渠成」。為了讓外籍姐妹實質參與籌備過程,培養其自發自主的能力,從擬定章程、召募會員、訂定年度工作計劃、選任幹部以及召開成立大會等所有籌組工作,每一項都由外籍姐妹親自操作。從學習民主的開會流程,到逐一的了解「理事」、「監事」、「章程」…等團體運作的工具性名詞。儘管他們要凝聚形成一項共識所需要的時間,往往數倍於生長在台灣的人們組成的團體。像我一樣的本地志工,心裡雖然急,但仍僅守「組織者」的角色,協助但不介入。成立組織過程的磨練,讓姐妹們成為組織決策的主體,蛻變成有力量的新移民。

成立大會前夕,印尼大學人口中心教授Sri Moertiningsih Adioetomo因為學術交流來到台灣,我們與她在印尼的相識,因而邀請她南下參觀美濃識字班。離去前,她紅著眼眶為「南洋台灣姐妹會」的成立留下賀詞:

恭賀南洋台灣姐妹會的成立,感激你們無止盡的努力和關愛,使得來自東南亞的移民能成為台灣社會的一份子。建立新移民的自尊和自信是非常重要的,如此她們才能自立更生,建立相互的理解,並成為新一代台灣子女的母親。

2003年11月15日於美濃

其實,Sri Moertiningsih Adioetomo3看到的僅是少數以接納和平等態度對待新移民的台灣民間社團,她並不知道就在她來台灣的同時,《大地雜誌》有一份民調報告顯示,半數受訪者對大量外籍配偶現象感到憂心,六成民眾認為應限制女性配偶來台人數,而兩成民眾認為台灣社會對待東南亞和大陸女性配偶並「不平等」但卻是「適當」的!

擴大結盟自助互助

近來關於新移民子女發展遲緩、適應不良的報導如雨後春筍般出現,教育單位也十分擔憂這群孩子將造成台灣未來「人口素質」降低,紛紛祭出解決方案。然而,種種關於所謂「新台灣之子」問題的報導,反映的多是台灣人對新移民的無知而生的恐懼,並非事實。夏曉鵑老師就曾撰文4駁斥新移民子女多為發展遲緩的推論。她提到,「目前所知數據皆不可靠。以美濃識字班與永和社區大學合作進行多年的新移民親職工作坊觀察,部份來自東南亞的外籍配偶,因其母語不受台灣社會接納與重視,而其中文程度又無法完全表達,使得她們與子女的互動受到限制,而造成幼兒初期語言發展較為遲緩的問題。」部分媒體與政府部門因此推論外籍配偶素質低落,並隱含著我國人口素質將大受影響的優越意識,卻完全看不見台灣社會所謂的多元文化和尊重母語只是文宣口號的虛情面貌。

而新移民並不是台灣特有的人口現象。資本國際化的發展,人口移動應屬常態,大量移工在全球流動,邊陲國家的女性以特有的婚姻移民形式展現。台灣政府希望修正「移民三法」面對大量成長的外籍配偶。但審視「移民三法」的修正內容,卻嗅出公部門即將強化對新移民的管控、監督與歧視。

《1990年保護所有移徙工人及其家庭成員權利國際公約》在各國移民/工人權團體的奔走下,在2003年七月正式生效,該公約明定接受國有責任確保移民的權利。聯合國秘書長安南大聲疾呼世界各國簽署,並指出,接收國需有符合國際標準的反歧視法律,必須採取措施鼓勵文化多元性,而各國領導人應清楚地認識到,對移民任何形式的歧視都是對《世界人權宣言》中確立的公正社會原則的一種倒退。但以人權立國自許的台灣,卻彷彿置身於度外。

「南洋台灣姐妹會」初成立就與公部門展開修法的協商,並與人權、勞工、婦女和移民/工等民間團體,以及長期關注此議題的學者與律師籌組「移民/移住人權修法聯盟」。

一年以前她們談起自身處境,還害羞怯懦。如今,她們可以侃侃發言在成立大會的記者會,也可以在「移民/移住人權修法聯盟」的記者會中演出行動劇。從現在開始,她們將為自己和遠渡重洋而來的姐妹同伴,爭取應有的基本人權,追尋更美好的生活。曾與她們一起走過的兩年,讓我的生命經驗加倍的豐富,祝福姐妹會

﹝陳雪慧/國會助理,現就讀世新大學社會發展研究所,南洋台灣姐妹會理事﹞

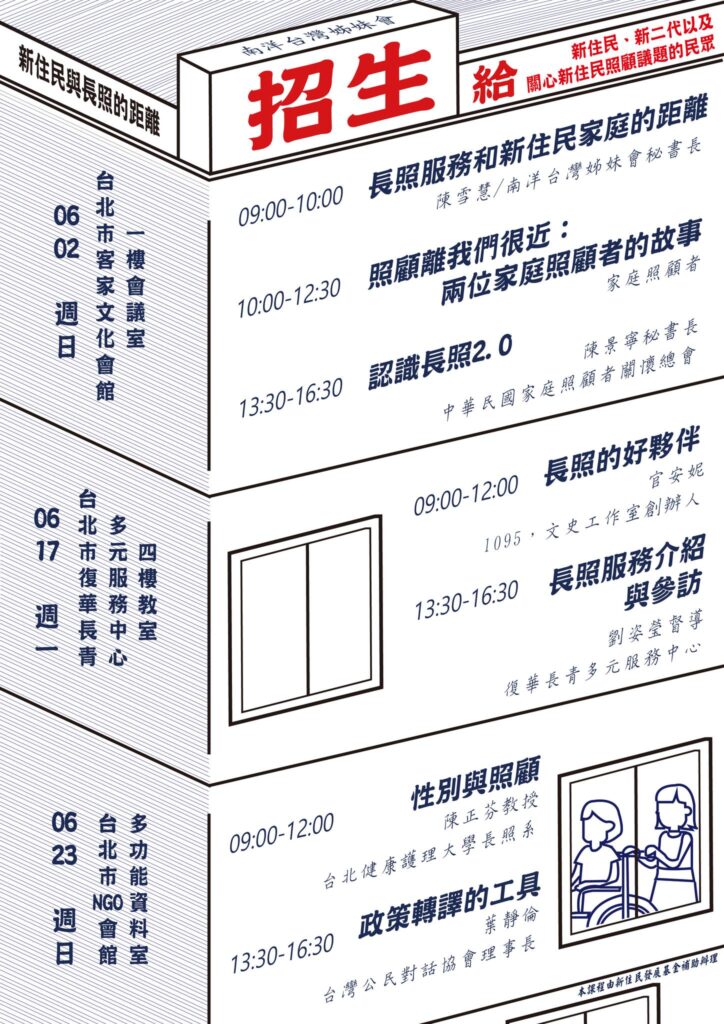

![]() 參與工作坊,你將獲得:

參與工作坊,你將獲得:![]() 一群志同道合的夥伴

一群志同道合的夥伴![]() 肢體語言訓練

肢體語言訓練![]() 長照議題探索與深化

長照議題探索與深化![]() 影像創作與露出(我們將一起研發劇本、拍攝短劇,並在社交媒體露出)

影像創作與露出(我們將一起研發劇本、拍攝短劇,並在社交媒體露出)![]() 報名截止:2024.07.02,中午12點

報名截止:2024.07.02,中午12點![]() 招生人數:僅限15人,報名後我們將進行評估,以決定是否錄取。報名結果將在7/3日以電子郵件通知。

招生人數:僅限15人,報名後我們將進行評估,以決定是否錄取。報名結果將在7/3日以電子郵件通知。![]() 招生對象:以新住民、新二代為主,鼓勵對長照議題了解的志工、照顧者與民眾報名參與

招生對象:以新住民、新二代為主,鼓勵對長照議題了解的志工、照顧者與民眾報名參與![]() 講師:李秀珣( 民眾戲劇工作者、南洋姊妹劇團及石岡媽媽劇場駐團講師)

講師:李秀珣( 民眾戲劇工作者、南洋姊妹劇團及石岡媽媽劇場駐團講師)![]() 課程安排:

課程安排:![]() 注意事項:

注意事項: